|

簡単な活込形灯籠(織部灯籠)の据え方 | ||

| 活込形灯籠の各部名称と据え付ける場所について | |||

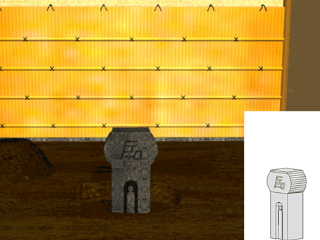

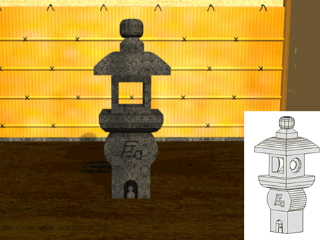

活込形灯籠とは、基礎がなく竿を地中に埋め込んで据えるもので円形・四角形が多いのですが、基本型六角型・八角型を小型にしその基礎がないような形のものもかなりあります。 活込形の燈籠は、露地の灯籠として創案され露地での明かりは、照明の範囲が限定され、腰掛待合の足元・中門の役石辺り、蹲踞の鉢明かりなどとして使われています。露地の燈籠は手元、足元に対する明かりで極めて現実的な明かりであり、その丁度よい位置と高さを調整するのに便利な活込式の方法が用いられたと思われる。 現在では、明かり取りとしての利用は少なくなり庭の添景として使われますが、やはり据え付ける場所は建物の傍や蹲踞の辺り、庭や園路の薄暗い所などに据え付けると良いでしょう。 ご自宅の庭に添景として、自分の手で活込形灯籠を組もうとお考えの方に、少しでも簡単に据え付けが出来るように3DCGにて手順を記しておきますのでご参考にしてください。作業をされる前に灯籠の各部分の姿と全体的な位置関係を頭に描きながら作業をされるとより早く据え付けることが出来ると思います。 大きな灯籠の据え付けをお望みの方は信頼ある造園業者にご依頼ください。 |

|||

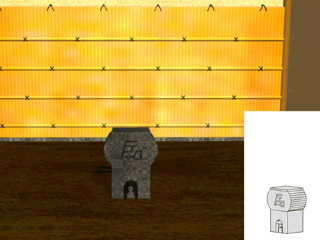

| 手順1 | 手順2 | ||

|

|

||

| 灯籠を据える位置が決まれば、灯籠の完成時の設置高を頭に描き、深さを考えて穴を掘ります。穴の底部の土をしっかりと突き固めます。(土質が軟弱であれば川砂や小砂利を混ぜてください。) | 掘れた穴に灯籠の竿部を入れ、竿部の高さ並びに方向を決めます。(織部灯籠は、マリア像の足より胸部の間が地中に入ってもかまいません。) | ||

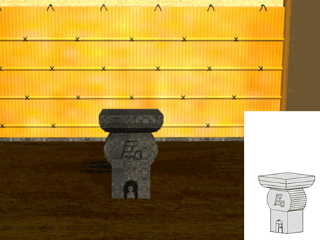

| 手順3 | 手順4 | ||

|

|

||

| 灯籠の高さ並びに方向が決まれば、灯籠の傾きを正し竿部の上部が水平を保つように周りの土を徐々に埋め戻しながらしっかりと突き固めます。(土質が軟弱であれば川砂や小砂利を混ぜてください。) | 竿部の上に中台を置きますが、竿部中心線に気を配りながら正面並びに側面から眺め左右対称になるようにします。 (灯籠の各部の上また下はに、正面方向になるところには何らかの印がついています。) |

||

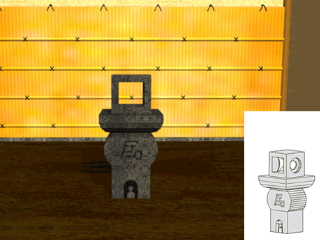

| 手順5 | 手順6 | ||

|

|

||

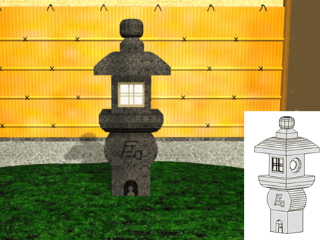

| 中台の上に火袋を置きますが、前項と同じように中心線に気を配り正面並びに側面から眺め左右対称になるようにします。 特に火袋は欠損しないように取り扱いに注意しましょう。 (火袋には日・月の窓穴があり、日窓は東に月窓は西に向けるという慣習もありますが、現在はそれにこだわらなくても良いと思います。) |

笠部は特に重たく、また高い位置へ持ち上げますので注意が必要です。また繊細な火袋の上に置きますからゆっくりと丁寧に乗せてください。乗せ終わりましたら前項同様に中心線に気を配り正面並びに側面から眺め左右対称になるようにします。 | ||

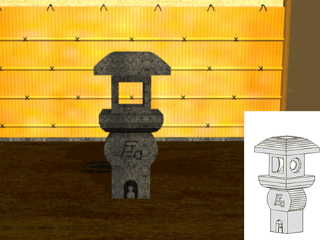

| 手順7 | 出来上がり正面 | ||

|

|

||

| 最後に宝珠を笠の上に置きできあがりです。 |

|

||

| 右前より | 右横より | ||

|

|

||