| 簡単な蹲踞(手水鉢)の据え方 | |||

|

蹲踞の組み方には、蹲踞独特の据え方の約束がありますが、茶会用の蹲踞でない限り、その組み方は自由かつ創作的で良いと思いますが、その構成は実用をぬきにしても美的な味わいが求められ、石組みの基本を無視して出来るものではないでしょう。 ご自宅の庭に添景として、自分の手で蹲踞を組もうとお考えの方に、少しでも簡単に据え付けが出来るように3DCGにて手順を記しておきますのでご参考にしてください。作業をされる前に蹲踞の各石(役石)の姿と全体的な位置関係を頭に描きながら作業をされるとより早く美しい蹲踞が組むことが出来ると思います。 茶会用や大きな蹲踞をお望みの方は信頼ある造園業者にご依頼ください。 |

||

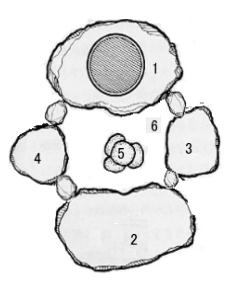

| 蹲踞の各部名称と位置関係 | |||

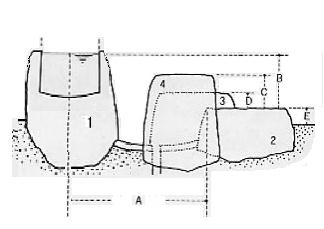

名称 名称1:手水鉢 2:前石 3:手桶石 4:手燭石 5:水掛石 6:海 平均寸法差 A:50〜78cm B:12〜20cm C:9cm前後 D:4,5cm前後 E:5〜12cm おおよその目安です。 |

|

||

| 手順1 | 手順2 | ||

|

|

||

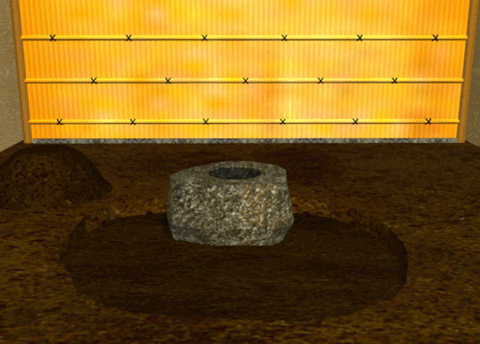

| 蹲踞の組み方の基本は、正面に水鉢を据え、その左右に役石、その前に前石を据える作業です。 まず、蹲踞を据え付ける場所が決まれば、その位置を少し広めに地堀します。 |

水鉢を仮に据え置き、周囲の状態をにらみあわせて役石等の配置を考えておきます。 | ||

| 手順3 | |||

|

|

||

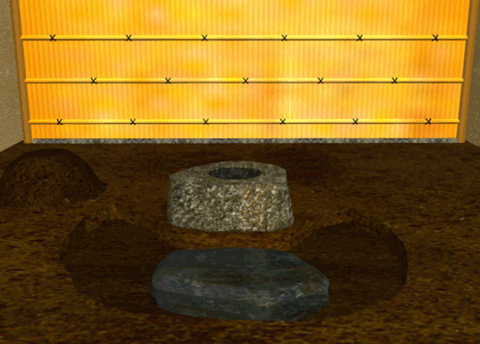

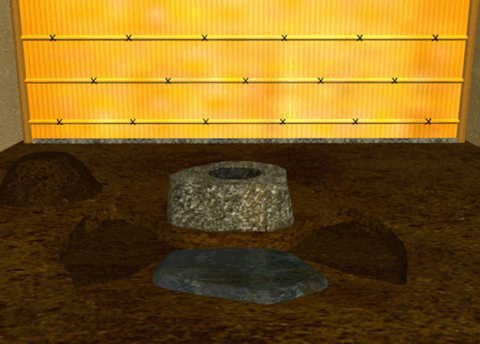

| 飛び石や地表の高さを基準にして、前石(2)をそれよりも若干高く据え、前石から水鉢の水穴までの間合いを(A)50cmほどあけ、水鉢を前石より(B)10cmほどの高さに据えます。 水鉢の位置・高さが決まれば、水穴に水を入れ前後左右の傾きを正し、心もち前に傾けておき、水鉢・前石の周りに土を寄せ石の下や周囲を動かないようにしかりと突き固めておきます。 |

|||

| 手順4 | |||

|

|

||

| 次に、左に手燭石(4)と右に湯桶石(3)とを仮に据え置き、それぞれの石の高さは添景としての蹲踞の組み方の場合には、あまりこだわらなくても良いが、左右の石の高さは水鉢と前石との中間ぐらいの高さにして、若干、手燭石(4)の方を高く据え置けば良いでしょう。 注意することは、水鉢・前石・湯桶石・手燭石の4石で囲まれた空間(6)「海」がややもすると狭苦しく左右相称形となり固くなりがちですので、なるべくやわらかく、侘びの味を失わないように4石の石組みの配置に気を配りましょう。 *:茶の流派の違いによっては、左に湯桶石(3)・右に手燭石(4)を据えることがあります。 |

|||

| 手順5 | 手順6 | ||

|

|

||

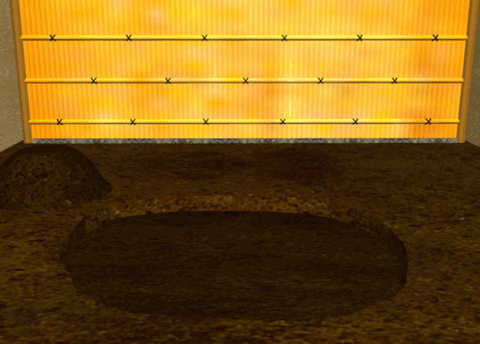

| 4石の配置がバランス良く決まりましたら、手順4で据えた湯桶石と手燭石をも土を寄せてしっかりと突き固めて動かないようにします。海の(6)部分を30cm内外に掘り下げます。 排水穴等が必要であれば、海(6)の部分に配水管等を埋設し、役石の間から最寄りの排水升へと導きます。 |

手順5にて4石を据え付けたならば、各石との隙間部分から土が海部分に入らないように土止めの小さな石を土が入らない程度の高さに差し込みます。 必要であれば、海部分をセメント等で塗り固めても良いです。 |

||

| 手順7 | 手順8 | ||

|

|

||

| 蹲踞の組み付けができましたら、周りに木々や下草を植え付け、柔らかみを出しましょう。 | 植え付けが終わりましたら、海部分に3〜5cm程度の大きさの化粧砂利等を敷き詰め清浄感を出しましょう。 | ||

| 出来上がり | 右前よりの眺め | ||

|

|

||

| 右横より各石の高さ関係 |

|

||

|

|||